Avant même les remises en cause de l’anthropologie dans le cadre de la nébuleuse « postmoderne », voici quarante-cinq ans Claude Lévi-Strauss dressait le constat alarmant de la crise moderne de l’anthropologie, par exemple dans Le Totémisme aujourd’hui . Il attribuait ce fait à l’effacement même de l’objet de l’anthropologie, les populations « primitives » : que celles-ci disparaissent physiquement, ou qu’une série de changements rapides intervenant dans un monde en voie de rétrécissement ne conduisent à les éloigner de leur mode de vie traditionnel.

Ainsi, tandis que la demande sociale se fait alors plus pressante vis-à-vis de l’anthropologie, « cet humanisme sans restrictions et sans limites », les transformations qui motivent l’intérêt porté aux populations « primitives » provoquent également leur extinction.

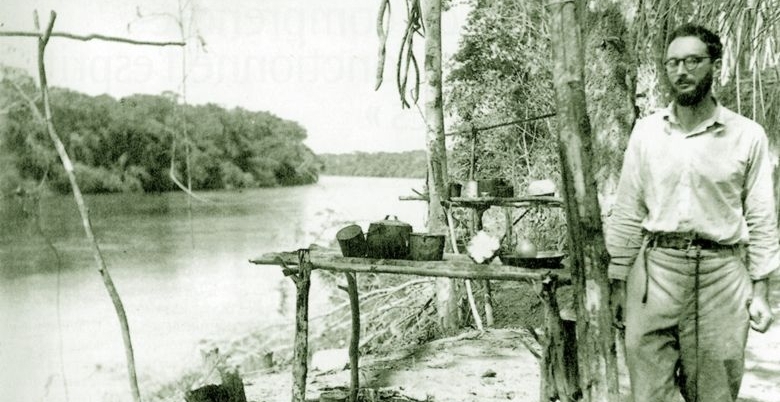

Ce sont tout d’abord les ravages causés par les contacts soudains avec les maladies occidentales qui par exemple conduisent à l’extinction de nombreuses tribus au Brésil. Entre 1900 et 1950, une centaine de tribus s’éteignent ainsi, alors que celles qui se maintiennent voient leurs effectifs diminuer considérablement ; tels les Nambikwara — chez lesquels, on s’en souvient, Lévi-Strauss avait séjourné avant de leur consacrer sa thèse, puis l’une des œuvres majeures de la discipline — dont l’effectif de dix mille âmes au début du siècle passe à un millier en 1940.

Si ce n’est la maladie, ce sont les brusques changements affectant ces sociétés comme l’urbanisation massive qui touche le Copperbelt étudié par les sociologues de l’école de Manchester ou encore les Brazzavilles noires sur lesquelles se penche Georges Balandier au début des années cinquante. Mais le principal effet de l’entrée dans la modernité des populations primitives, en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est ou encore en Afrique, est la méfiance que suscite l’anthropologie dans les jeunes États libérés du joug colonial.

La promotion d’une sorte de réciprocité anthropologique, qui conduirait certes à multiplier les points de vue et élargir les perspectives en envoyant des anthropologues des pays du Sud étudier les sociétés occidentales, ne résoudrait pas pour autant le problème. Accusé de légitimer les inégalités du monde sous couvert d’une vision de l’histoire humaine mettant en avant la diversité et le pluralisme, les anthropologues doivent réfléchir au devenir de leur pratique scientifique. On reconnaît ici les prémisses de la critique post-moderne que des chercheurs issus de pays du Sud adressent depuis le début des années quatre-vingt à l’anthropologie.

À l’époque, la solution préconisée par Claude Lévi-Strauss consistait en une conversion des buts et des méthodes dont le principal effet est de ne plus étudier du « dehors », mais, s’agissant de sociétés prenant conscience d’elles-mêmes, d’aborder la recherche « du dedans » ; les savants locaux et étrangers opèrent alors avec les mêmes méthodes. Cela suppose également une multiplication des perspectives de recherche (démographie, linguistique, etc.) tandis que l’anthropologie pourrait asseoir son propre avenir en jetant toutes ses forces sur ses terrains traditionnels dont la précarité impose une urgence de la recherche et en développant de nouveaux objets dans les sociétés complexes. En effet, ces dernières manifestent en leur sein même des écarts différentiels que l’anthropologue a pour fonction d’étudier.

L’exploration de nouveaux objets, les discussions ouvertes sur le post-colonialisme et la position de l’anthropologie dans l’histoire contemporaine, les réflexions sur le terrain et la relation anthropologique, en bref tous les chantiers venus enrichir la discipline et la sortir de son irénisme humaniste, s’inscrivent dans la continuité de la réflexion de Lévi-Strauss. Ils sont la conséquence du mouvement de remise en question des modalités scientifiques d’étude des sociétés traditionnelles de la part de ceux-là mêmes qui en constituaient les objets privilégiés.

Claude Lévi-strauss, 1961, La crise moderne de l’anthropologie, Le courrier, n°11, novembre 1961, UNESCO, Paris, p. 12-17.